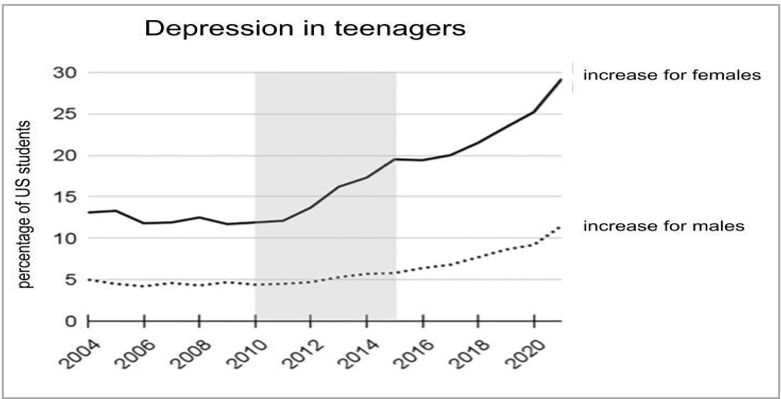

La “domanda di comunità” nel contesto scolastico emerge da una serie di dati allarmanti riguardanti la generazione attuale. In diverse nazioni si riscontra, infatti, un elevato tasso di noia e demotivazione tra gli studenti. In Italia, ad esempio, il 44% degli studenti spesso si annoia durante le lezioni e il 55% non è motivato a scuola. Questo dato è comparabile con altri paesi OCSE, dove la media è rispettivamente del 37% e del 47% (dati del 2018). Parallelamente, si osserva una diminuzione dei risultati accademici in vari paesi tra il 2015 e il 2018, inclusa l’Italia. Un altro aspetto critico è lo stress negli adolescenti italiani, con una percentuale significativa di ragazzi e ragazze che si sentono molto o abbastanza stressati, e questa percentuale tende ad aumentare con l’età, soprattutto tra le femmine[1]. Negli Stati Uniti si rileva un aumento della percentuale di studenti (sia maschi che femmine) per i quali la vita spesso sembra priva di significato e un incremento della depressione tra gli adolescenti[2].

Grafico n. 1

Comunità o community?

La dimensione di comunità potrebbe essere un antidoto significativo per combattere questa situazione definibile di povertà educativa[3]. La cultura contemporanea però, con la sua commercializzazione e mercificazione della comunità – come sostiene Byung Chul-Han[4] – diventa una community, ovvero una piattaforma, piatta per l’appunto, cioè luogo virtuale dove il senso di appartenenza diventa inconsistente, le amicizie labili e i valori autentici scoloriti, cosicché si distrugge la comunità stessa, trasformandola in una merce per cui essa cessa di esistere. Eppure la nascita dell’essere umano, la specie Homo sapiens, a differenza degli altri primati, è intrinsecamente legata alla comunità: il parto è da sempre un evento comunitario, dove un gruppo di persone aiuta la puerpera a mettere al mondo un nuovo essere[5]. Nell’esperienza della nascita si avverte quindi una “chiamata” della comunità alla vita viva che diventa un paradigma per la riscoperta dell’insegnamento all’interno di un contesto comunitario[6]. Da qui prende le mosse un più solido concetto di comunità professionale, che si evolve verso una visione più ampia di comunità educativa, includendo le generazioni passate e presenti, le culture e i ceti sociali, il territorio circostante, per cui la scuola diventa luogo di incontro e di apertura al futuro, coinvolgendo anche gli adulti. In questo senso, per esempio, il modello formativo “Scuola Senza Zaino” rappresenta, attraverso l’Approccio Globale al Curricolo e i suoi tre valori, Ospitalità, Responsabilità, Comunità[7] un punto di riferimento.

La comunità dimenticata: ostacoli e sfide

Oggi, a livello planetario sembra che la dimensione della comunità venga messa drasticamente tra parentesi. Si pensi in primo luogo, alla prorompente crescita delle megalopoli e delle grandi città, con una popolazione urbana mondiale in aumento, che oggi si aggira attorno agli 4,6 miliardi di abitanti. Questo fenomeno può portare a una dispersione del tessuto sociale e alla difficoltà di creare legami comunitari significativi. Alla dissoluzione della comunità possono dare un contributo decisivo anche le grandi aziende high tech. Si pensi ad Amazon che fa lo sconto alle scuole mentre, in contrasto, il sindaco di una piccola città emiliana (comune di Bedonia) scrive agli studenti: “Tenete vivo il paese, comprate nei nostri negozi”. È questo evidentemente un evento paradigmatico che illustra la tensione tra le dinamiche globali del mercato e la necessità di sostenere la comunità locale, con i suoi piccoli esercizi commerciali che rappresentano un tessuto di vivibilità a di prossimità[8].

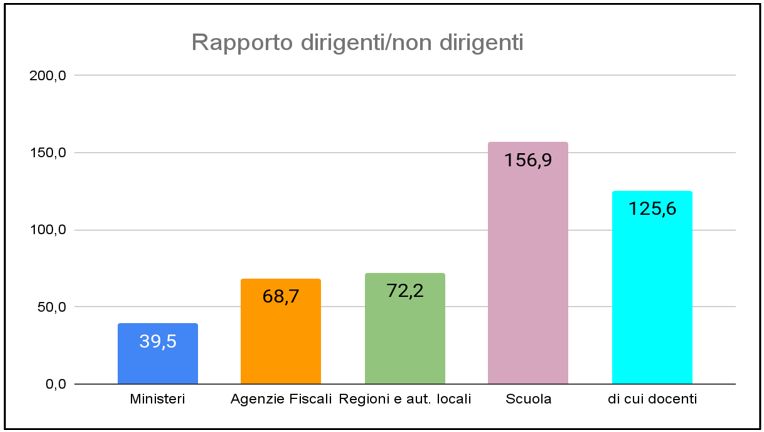

Un altro elemento critico è rappresentato dalle dimensioni eccessive, in termini di studenti e docenti, degli istituti scolastici nel nostro Paese, e da un rapporto dirigenti/non dirigenti elevato rispetto ad altri settori (abbiamo un dirigente per circa 160 “non dirigenti”), senza tuttavia disporre di funzioni di middle management. Infine dobbiamo annoverare la tendenza verso l’autosufficienza professionale degli insegnanti, intesa come il rimanere chiusi nella propria classe che porta ad una mancanza di circolazione di idee e di buone pratiche, ma anche di feedback e sostegni nel caso di docenti inefficaci: da una parte non si offre condivisione e dall’altra non si chiede aiuto.

Grafico n. 2

Elaborazione su dati ARAN, anno 2021 (Orsi, 2024)

La comunità che fa crescere la scuola

E tuttavia la comunità riscoperta e promossa può diventare un motore di crescita che offre significati, valori, opportunità di sviluppo. Le città possono essere riprogettate, magari prendendo spunto dall’iniziativa della sindaca di Parigi Anne Hidalgo o da modelli come la “20-Minutes Neighborhoods” di Portland, cioè da quella che viene definita la città a un quarto d’ora, un’idea urbanistica che ripensa i trasporti e la vivibilità degli spazi urbani per favorire la prossimità e i servizi di vicinato. La scuola, a sua volta, dovrebbe maggiormente aprirsi per animare la comunità educante, magari prendendo spunto dalle suggestioni della “Città come aula” di Marshall McLuhan o dalla testimonianza di don Lorenzo Milani descritta nel libro “Esperienze pastorali”. Per sviluppare la dimensione di comunità l’istituto scolastico potrebbe, quindi, essere ripensato nei termini di vero e proprio istituto che mette in rete scuole-comunità.

Scuole-comunità

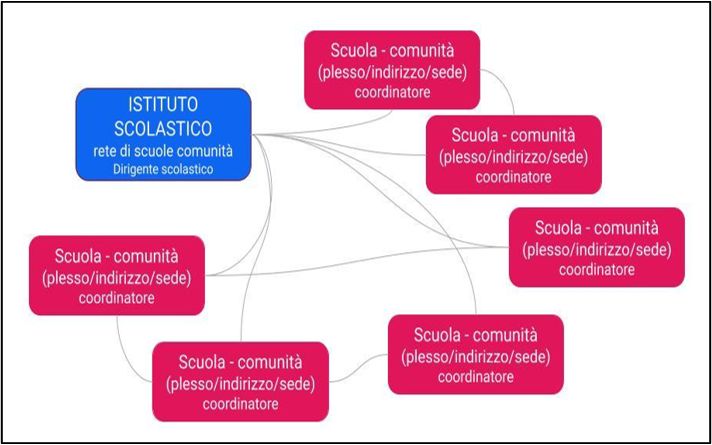

Un esempio da cui trarre ispirazione è l’esperienza della scuola superiore T. Roosevelt di New York che aveva tassi alti di atti vandalici, di episodi di bullismo e micro-criminalità tra i 4.000 studenti che la frequentavano. Quando il sindaco di allora Bloomberg, siamo nel 2005, assieme alle autorità scolastiche, decise di creare 6 più piccole scuole-comunità con indirizzi di studio diversi e spazi dedicati, si ebbe un drastico miglioramento del clima e delle relazioni e una sensibile diminuzione dei comportamenti devianti[9]. Tale prospettiva per il nostro Paese implica che l’istituto scolastico deve promuovere una parziale autonomia delle unità di base, ovvero di quelle realtà che vengono chiamate plessi, sedi o indirizzi e che al contrario dovrebbero avere il nome di scuole-comunità, con un numero ridotto di alunni e un corpo docente ben identificato.

Le scuole-comunità dovrebbero avere, ad esempio, una particolare offerta formativa, uno specifico regolamento, un curricolo contestualizzato, derivanti dalle indicazioni date dall’istituto, per cui Piano dell’offerta formativa, regolamenti e curricolo, vengono elaborati come linee-guida che, ad un tempo, creano la comunità di secondo livello dell’istituto, rispettando la diversità delle comunità di base, ovvero le singole scuole. Insomma la visione è di un istituto che coordina e collega le scuole-comunità che di esso fanno parte.

Grafico n. 3

Istituto che coordina e collega le scuole-comunità

Leadership leggera

Ma per una tale prospettiva è necessario promuovere persone che esercitano una leadership leggera a livello middle, cioè che guidino le scuole-comunità promuovendo al loro interno la collaborazione, il coordinamento del curricolo e dialogando con il vertice rappresentato dal dirigente scolastico. La leadership leggera dovrà però ispirarsiallafigura dell’apripista, che sostiene e incoraggia, piuttosto che all’avanguardia che si pone come l’innovatore che va avanti, ma non si preoccupa di chi rimane indietro. Per usare le parole di Giancarlo Cerini: “La scuola che sa riflettere e che fa crescere chi vi abita può scongiurare il rischio che la penuria di risorse materiali impoverisca la qualità educativa. Il compito di una scuola simile è di ‘fare comunità’, per trasformare un incontro occasionale in una vera e propria comunità educativa. Questo sottolinea come la costruzione di una comunità educante forte e coesa possa compensare le carenze materiali e promuovere una scuola di qualità”[10].

[1] Si veda nel sito dell’Istituto superiore della sanità: Health Behaviour in School-aged Children HBSC Italia. Indagine 2022.

[2] Si veda J. Haidt, La generazione ansiosa, Rizzoli, 2024 e grafico n. 1.

[3] La povertà educativa è la condizione in cui un bambino o un adolescente è privato del diritto all’apprendimento in senso lato, dalle opportunità culturali e educative al diritto al gioco. Povertà economica e educativa si alimentano a vicenda (Definizione di Openpolis).

[4] B. Chul-Han, Le non cose: Come abbiamo smesso di vivere il reale, Einaudi, 2023.

[5] M. Orsi, 2024, Leadership leggera con il nudge. Innovare la scuola e la formazione nella didattica e nel management, Logus, 2024.

[6] G. Biesta, Riscoprire l’insegnamento, Raffaello Cortina, 2022.

[7] M. Orsi et alii, A scuola Senza Zaino. Il metodo del curricolo globale per una didattica innovativa, Erickson, 2016.

[8] La Repubblica, 12.09.2019, Cronaca di Parma.

[9] Theodore Roosevelt High School (New York City).

[10] G. Cerini, introduzione a: Orsi, Orsi, Natali, La comunità che fa crescere la scuola Tecnodid, 2013.