âNessuna richiesta governativa mi ha impedito di insegnare come voglioâ. à la frase che mi ha colpito di più durante il seminario internazionale dellâADI (Associazione Docenti e Dirigenti scolastici Italiani) che si è svolto a Bologna il 21 e 22 febbraio.

Una voce coraggiosa dalla scuola estone

La frase è di una docente estone ed è stata riportata da Peeter Mehisto nellâambito di una comunicazione sul sistema scolastico dellâEstonia. Considerando che la locuzione ârichiesta governativaâ include la normativa scolastica, la burocrazia, le regole amministrative e ogni genere di vincolo del sistema scolastico, se ne coglie immediatamente il senso provocatorio. Vorrei tradurla così: coraggio insegnanti! Se aspirate a offrire ai vostri studenti unâesperienza formativa che può cambiare la loro vita nessuno ve lo può impedire. Dunque provocatoria sì, ma anche liberatoria e fortemente incoraggiante.

Un seminario raro

E ora facciamo un passo indietro.

Il Seminario internazionale è lâevento annuale di prestigio dellâADI. à stato lanciato ventidue anni fa dalla storica presidente e fondatrice dellâassociazione, Alessandra Cenerini e, a detta di molti che ne hanno seguito lâevoluzione, ha una caratteristica che lo rende unico nel suo genere: una straordinaria densità di contributi scovati nei più diversi paesi del mondo. Testimonianze, esperienze, approfondimenti di alto livello che consentono ai partecipanti di ampliare il proprio punto di vista e di tornare a casa avendo sempre imparato qualcosa di nuovo.

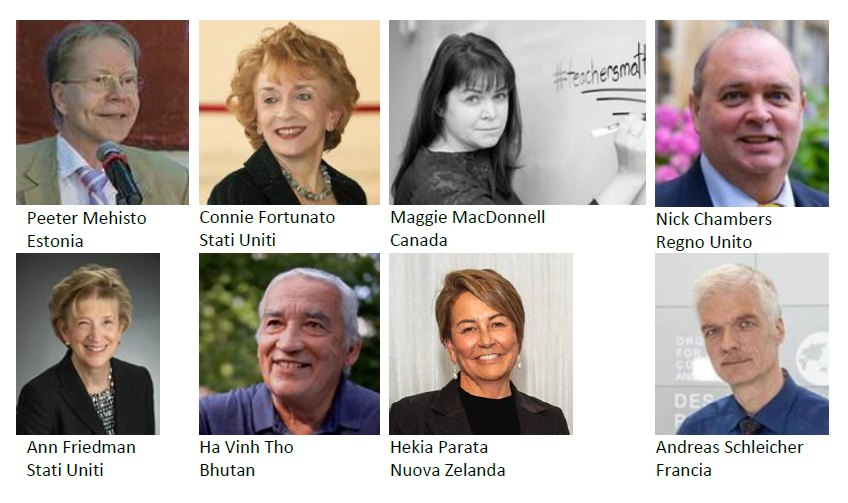

Lâattuale presidente dellâADI, Maria Teresa Siniscalco, non è stata da meno. à riuscita a mettere insieme relatori dâeccezione che ben difficilmente si sarebbero potuti ascoltare nello stesso evento. Esperti provenienti da Canada, Nuova Zelanda, Bhutan, Hong Kong, Estonia, Regno Unito, Stati Uniti e in rappresentanza di organizzazioni come lâOCSE e fondazioni internazionali note per lâimpegno educativo. Tra queste ultime cito lâincredibile Connie Fortunato, fondatrice del âMusic Camp Internationalâ, un evento educativo nato in un villaggio rurale della Romania per promuovere il potere della musica di trasformare, di guarire e di promuovere la formazione cooperativa. Inutile aggiungere che Connie si è presentata in pubblico davanti a un leggìo da direttore dâorchestra e ha fatto cantare lâintera platea del seminario.

Lâaudacia di volare alto

Il seminario di questâanno aveva un titolo, quasi epico, âLâaudacia di volare altoâ, e come simbolo la statua alata di Nike di Samotracia. Devo riconoscere che il titolo è più che giustificato. Ho vissuto unâesperienza che mi verrebbe da definire rigenerante. Ho fatto il pieno di buone notizie, di testimonianze illuminanti, di esempi sorprendenti, di entusiasmo per la forza e il potere salvifico, malgrado tutto, dellâeducazione. E anche le cattive notizie che sono state date, ad esempio da Andreas Schleicher sulla scarsa attitudine degli italiani a continuare a studiare nel corso della vita, sono state accompagnate da ipotesi interpretative e proposte di soluzione.

A un certo punto, mentre parlava la vincitrice del Global Teacher Prize, la scatenata insegnante di ginnastica canadese Maggie MacDonnell, autoconfinatasi in una cittadina degradata nella zona artica degli Inuit, ho pensato con rinnovata convinzione: lâeducazione è davvero la sola salvezza del mondo. E ho anche capito che era esattamente questo di cui avevo bisogno dopo tanti anni di silenzio, quasi totale, su quello che dovrebbe essere il centro della scuola: le strategie didattiche per favorire un apprendimento significativo di tutti. Un apprendimento capace di generare cambiamenti individuali, locali e globali.

Spunti originali che restano impressi

Nellâattesa della pubblicazione dei materiali del seminario, vorrei proporre una breve rassegna dei temi e delle testimonianze che mi hanno colpito maggiormente.

Incontrare persone eccellenti

Parto dalla relazione di Nick Chambers, responsabile di una âcharityâ (un istituto di beneficenza) britannica che si chiama âEducation & Employersâ e che basa la sua azione sul collegamento tra classi di scuola e persone (tutte volontarie ovviamente) che svolgono le professioni e i mestieri più diversi. Il principio su cui si basa âEducation & Employersâ è semplicemente che âse i bambini incontrano persone eccellenti che svolgono bene il proprio lavoro questo può ispirarli per il resto della loro vitaâ. Banale? Non tanto se penso al video[1] che la stessa ADI ha realizzato sulla base delle idee di Chambers nel quale unâinsegnante chiede ai suoi alunni di disegnare tre persone che svolgono i seguenti lavori: chirurgo, carabiniere forestale e cuoco (si fa capire che quasi tutti i disegni ritraggono dei maschi) per poi annunciare, con un tono di grande mistero, lâingresso in classe di tre persone che svolgono realmente quei mestieri: una chirurga, una carabiniera forestale e una cuoca. Se penso alla insensata polemica contro le attività di alternanza scuola-lavoro, ora PCTO, questa iniziativa mi sembra decisamente non scontata.

Lâimportanza delle parole

Nella stessa sessione di Chambers Ann Friedman ha raccontato come è nato il âPlanet Word Museumâ di Washington. Attenzione: âwordâ non âworldâ, parliamo di un museo della parola con lâintento di creare un paese di lettori con giochi e attività sulle infinite, affascinanti, meraviglie del linguaggio. Tra le tante esperienze che si incontrano nel museo ricordo un albero dal quale pendono centinaia di piccoli altoparlanti da cui provengono le voci di persone che parlano lingue diverse, ognuna con la sua sonorità , il suo ritmo.

La ricerca della felicitÃ

La sessione della seconda giornata del seminario si è aperta con il rappresentante del Bhutan, Ha Vinh Tho. Il suo progetto è centrato sulla felicità . Non sulla felicità in sé, questo è ovvio, ma sui presupposti educativi che possono rendere le persone felici della loro vita: 1) imparare a prendersi cura di sé; 2) imparare a prendersi cura della comunità in cui si vive; 3) imparare a prendersi cura dellâambiente e del mondo. Lo so, può sembrare una lezione sulla sapienza orientale più che su tematiche educative, ma credo che gli argomenti e gli esempi presentati dal professor Tho abbiano fatto sorgere, o rafforzare, la convinzione che lâesperienza scolastica, vista anche come esperienza di vita in una comunità , possa spingere le persone ad adottare modi di pensare e di comportarsi che aiutano a vivere al meglio la propria vita.

Le comunità per lâapprendimento

à stato poi il momento dellâex ministra dellâistruzione neozelandese, Hekia Parata. La ministra Parata è apparsa molto orgogliosa di come ha interpretato il suo mandato politico. à una donna MÄori, nata in una piccola cittadina del nord del Paese. Le sue origini lâhanno portata a concepire la scuola come il luogo nel quale si tutela lâidentità di ogni bambino. Quando il primo ministro dellâepoca, John Key, lâha chiamata per chiederle di fare il ministro dellâistruzione Heika è saltata sulla sedia dalla gioia e ha risposto più o meno così: âAccetto con entusiasmo, ma tu ti rendi conto che io seguirò testardamente la mia strada e che questo potrà darti parecchie grane?â. Per quasi sei anni Parata ha realizzato politiche molto energiche finalizzate ad un obiettivo principale: innalzare la qualità dellâinsegnamento per migliorare i risultati di tutti gli studenti neozelandesi. Ha organizzato le scuole in âCommunities of Learningâ (comunità per lâapprendimento) e ha varato il programma IES (Investing in Educational Success) aumentando la spesa direttamente collegata con il successo educativo, anche a costo di chiudere qualche scuola e di aumentare il numero di studenti per classe[2].

Perché non ci piace andare a scuola?

E arriviamo ad uno degli interventi più incisivi rispetto alla riflessione sulla situazione scolastica italiana: la relazione sulla situazione dellâapprendimento permanente nel mondo svolta da Andreas Schleicher, direttore della sezione âEducation and Skillsâ dellâOCSE, responsabile storico delle indagini PISA.

Il suo ragionamento è semplice e molto profondo. Schleicher basa le sue considerazioni su un principio: âuna volta si imparava per fare un lavoro, ora lâapprendimento è il lavoroâ. Partendo da questo principio Schleicher pone questa domanda: âcome mai lâeducazione degli adulti in molti Paesi, ed in particolare in Italia, è sostanzialmente ferma da ventâanni?â.

La risposta di Schleicher è che le persone non credono allâapprendimento perché hanno avuto unâesperienza scolastica deludente. La stragrande maggioranza degli adulti italiani considera il proprio percorso scolastico come un capitolo chiuso per sempre, e sono ben contenti di questo. à evidente che questa percezione fa sì che qualsiasi iniziativa di formazione venga vista dagli adulti come qualcosa di poco attraente. Secondo Schleicher quindi il problema di fondo sta nel fatto che lâistruzione formale, quella che tutti incontriamo nei primi 15-20 anni di vita, non è riuscita a dare il gusto dellâimparare, a far sentire come preziosa e gratificante ogni occasione di apprendimento.

Come generare il gusto dellâimparare

Durante la sua comunicazione Schleicher ha illustrato uno schema, a forma di albero, nel quale sono sintetizzate cinque aree di attività didattiche che dovrebbero generare il gusto dellâimparare ma che, evidentemente, non sono alla base dellâinsegnamento ordinario. Ecco quali sono:

- il problem solving (ad esempio: trovare diverse soluzioni per risolvere un problema);

- lâattivazione cognitiva (ad esempio: collegare nuovi e vecchi apprendimenti);

- il controllo del proprio apprendimento (ad esempio: imparare a porre/porsi domande);

- la proattività verso lâapprendimento (ad esempio: collegare ciò che imparo a ciò che so);

- il critical thinking (ad esempio: accettare che ci possano essere più posizioni corrette in una controversia).

La conclusione a cui perviene Schleicher è che se non cambiamo il nostro modo di insegnare, basandolo su questo genere di attività , ben difficilmente i nostri studenti, diventati adulti, avranno voglia di frequentare corsi o iniziative di formazione nel corso della loro vita.

[1] Ridisegnare lâequilibrio.

[2] Per la verità questa specifica proposta è stata ritirata a causa delle contestazioni che aveva generato.